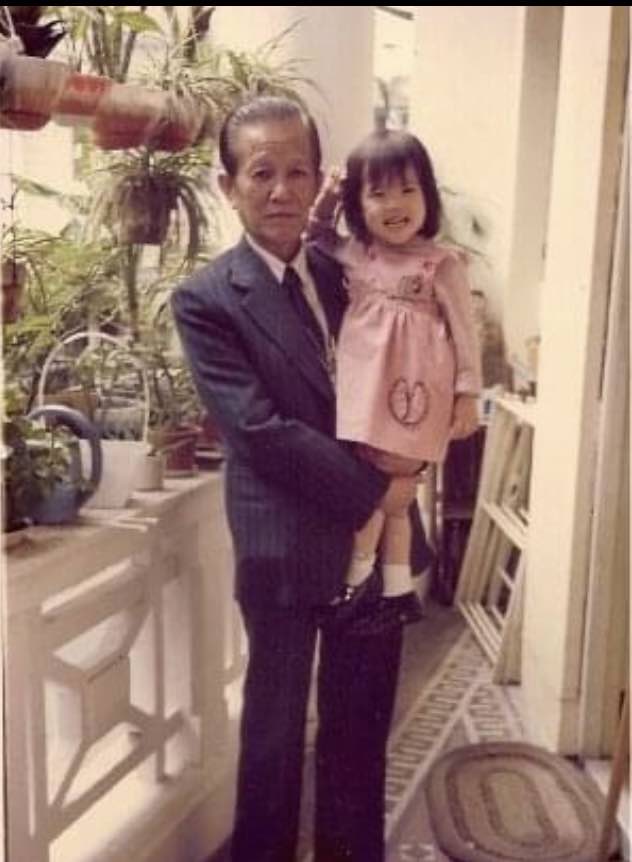

(相片由Connie 提供,相中為她與外公於1/F 露台合照,見地磚跟今天所見無異。)

有沒有聽過6-degrees of separation(六度分隔)——在這地球上,兩個陌生人之間,所相隔的人不會超過5個。如今我們團隊正不斷搜索跟般咸道35號有關聯的朋友,希望為這幢百年歷史大樓,填補被遺忘的歷史。今天,我們幸運地聯絡到在1976年至2003年租住在般咸道35號1/F(地舖之上)的港大校友李小姐Connie(1999 LLB, 2000 PCLL);有趣的是,訪問過後,小弟才發現Connie原是我表嫂的小學同班同學,也就是般咸道光景台聖嘉勒(St. Clare’s) 幼稚園/小學/女書院的校友。

Connie一家七口連工人姐姐,昔日就租住在般咸道35號的1/F單位。她憶述李爸爸租住這裡,主因是因為校網好,又就近港大。「當時(1976年)爸爸媽媽兩口子租了這個 1,600平方呎的單位後,就分租了幾間房出去,當中有一兩位港大學生,記憶中羅啟銳先生(1976 BA)也是我們的租客(註:從《明周》羅啟銳專欄「無覓處」2015年一篇文章中得知,他是港大畢業後租住其中作為書房),不過住了不久就搬走了。後來籌備拍電影《玻璃之城》之時,羅先生有回來探我們,也順道看看昔日『舊居』是否適合作為電影場景,不過當時我正好不在家,緣慳一面。」

李氏伉儷遷入不久,就誕下Connie,之後就沒有再將單位分租出去,繼而就是兩位親阿姨從台灣來港升學、婆婆和工人姐姐陸續遷入,1983年再添麟兒。「爸爸是做生意的,媽媽又要出外工作,爸媽擔心婆婆一個人要照顧兩個小朋友太吃力,所以就請了菲傭姐姐照顧我們兩姊弟。記憶中舊居很長,有前後座。前座是三房兩廳,後座就是另外幾間睡房和廚房,中間的長走廊就設有兩個平排的廁所。大學時期,午飯時間同學們會跑上來找我聊天和吃午飯,稍作休息,等下午的課;他們都對這對平排廁所感到好奇,後來媽媽更親手裝修廁所和鋪磁磚,正是母則強呢!」

舊居另一回憶位,就是三角大露台!「那裡陽光好,種花正好,一來美化家居,二來是為了不讓對面(註:即聖士提反里上的樓群)直接看到露台和房間——因為平時都會在那裡曬衣服。自弟弟出世後,媽媽會把弟弟安放在帆布椅上,然後置於露台讓他曬曬太陽;而我就要幫手晾衫啦!記憶中每逢巴士經過,前座還是會感到震動。」

李家祖籍台灣,也許是生意人的關係,交遊廣闊之餘,鄰里關係也不錯。「頂層姓楊的,出入都會打招呼,我也上過去他們家的天台,那裡種滿許多花花草草。另外,記憶中媽媽曾提過有位麻雀友街坊叫孫太(編註:恰好旁邊37號孫家大宅,即35號建築師孫伯偉先生二兒子孫翼雲先生的太太,也就是大家認識的孫家孫女建築師Polly的媽媽,也是一名麻雀友;故李太口中的孫太很可能就是「37號孫太」)。爸爸就跟33號地下「莎厘娜(Czarina)餐廳」的王老闆很混熟,王老闆有時收工後會跑上來我家,找爸爸聊天飲兩杯;而我們也常常到「莎厘娜」用餐,家裡的精緻餐具大多從「莎厘娜」直接拿上來用。不過每次見王老闆,都會被他「搣面珠」,所以我和弟弟稱他為『搣人叔叔』。」(註:Polly也表示,昔日住在37號,常到「莎厘娜」用餐,也是常常被王老闆「搣面珠」!)

提起「莎厘娜」,除了因常常招待港大教職員及學生而聞名外,原來35號的地舖後座和地庫,曾經被他們租用來作員工宿舍和食材倉庫。「地舖就是王老闆姨仔開設的精品店(為時應該81-82年左右),後座就是倉庫,放了許多雪櫃,有時食材運出運入,連地下大鐵閘都不關上,地庫就聽聞是他們的員工宿舍。」

稍後我們會再嘗試邀請李爸爸分享昔日居住35號的美好回憶,和了解一下當日羅啟銳導演回來舊居為電影取景一事。

再次感謝Connie 校@followersfHKU AlumniKU Alumni

One response

當年大一時期啟銳兄與另兩位男拔萃舊書友三人共住港大明原堂同一宿房。2022年6月26日我whatsapp促Alex尋找明原堂生活舊照分享畀我,尤其想看看有冇明原堂的對聯,他回覆說:”Let me see.”,惜六天後猝然離世。

從明原堂東面出口下山,正是般咸道35號一帶。正如我們文學院位處校本部大樓充滿懷舊氣息,1970年代西半山的舊樓氛圍仍别具魅力,再往東去古堡式的余園尤為矚目,那年代窮學生多,邊處有相機可留下片麟隻影?無緣分,只歎奈何!為方便考學位試温習,我亦曾與幾位同窗合租巴炳頓道大廈,但韻味遠不及般咸道35號。